Daniel Humair, une création sans fin

Un beau livre sur Daniel Humair vient de sortir aux éditions Delatour : " Le jeu incessant de Daniel Humair ". 308 pages qui déploient somptueusement la création picturale de ce peintre et un DVD de 22 minutes de jazz avec Danie Humair à la batterie ( il est un des plus grands batteurs du monde ) accompagné par Tony Malaby et Bruno Chevillon.

Pour éclairer la création du peintre, cinq textes accompagnent les images: ceux de Gilles de Montauzon, Michel Bohbot, Catherine Beloeil, Francis Hofstein et ceux Jacques Bouzerand qui sont retranscrits ci dessous.

Les 100 000 cosmos

de Daniel Humair

Voilà cinquante ans que Daniel Humair a commencé de peindre. Depuis un demi-siècle, il fait vivre et vibrer sa peinture en la nourrissant d’ innovations, de modifications, d’ intégrations successives… Des apports non pas théorisés, mais pratiqués, rendus possibles par sa réflexion et ses actions d’artiste. Son œuvre se construit ainsi au fil des ans, patiemment et impatiemment, en un cheminement unique et novateur, absolument personnel et immédiatement attribuable, dans une véritable ferveur créatrice en perpétuel essor.

Retour à 1959. Au firmament des artistes célèbres et célébrés par la presse figurent alors deux étoiles de la figuration révisée : Pablo Picasso, le briseur de tabous, et Henry Matisse, le chantre de la couleur libérée, auxquels « Paris-Match » rend de fréquentes visites ; leur place dans les magazines est parfois partagée avec Bernard Buffet, pour ses portraits, ses paysages tristes, sa cote joyeuse et avec Georges Mathieu, pour ses extravagances avec rhinocéros ( beaucoup plus, hélas, que pour sa peinture elle même bien mal comprise et si durablement ignorée ). Le goût populaire reste bien loin en arrière. Il ne se laisse pas facilement entraîner sur les voies novatrices. Jean-Gabriel Domergue, Konstantin Terechkovitch, Jean Carzou à la limite… trônent dans les galeries des Champs-Élysées et de l’avenue Matignon. L’avenir se fait attendre. L’art contemporain aussi. En France, Jean Fautrier, Yves Klein, Pierre Soulages, Hans Hartung, Serge Poliakoff, Nicolas de Staël, Jean Fautrier, Jean Dubuffet…; aux Etats-Unis, Jackson Pollock, Mark Rothko, Cy Twombly, Robert Motherwell, Franz Kline… ne sont encore appréciés que du tout petit nombre. Et plus souvent, moqués, décriés…

Mais 1959, c’est aussi l’époque où Jean Paulhan, l’immense critique de la N.R.F. rédige dans son cabinet de la rue Sébastien Bottin, son éloge de « L’art informel ». L’opuscule prophétique va mettre du baume au cœur d’une toute nouvelle génération qui s’exprime dans l’abstraction - dans les abstractions - et piaffe dans l’espoir d’une reconnaissance. « Si nous en croyons Walter Pater ( essayiste anglais, 1839-1894. ndlr ), écrit Paulhan, tous les arts aspirent à la condition de la musique, qui n’est faite que de formes, auxquelles il serait chimérique d’attribuer un sens précis. Peut-être la peinture informelle a-t-elle approché cet idéal – si tant est que c’en soit un – d’un peu plus près que les grandes écoles du passé ». Appliquée à Daniel Humair, la formule fait diablement mouche. Car cet artiste est bien un de ceux qui sont au plus près à la fois de la musique la plus moderne, infiniment et indéfiniment créative, le jazz, et de la peinture, ancrée dans ses particularités techniques et expressives. En 1959, il faut avoir ce pressentiment, non formulé encore, cette envie. Il ne faut manquer ni de force intérieure, ni d’une vigueur artistique sourcée au plus profond pour se lancer dans une abstraction personnalisée comme le fait alors Daniel Humair. Il a 21 ans.

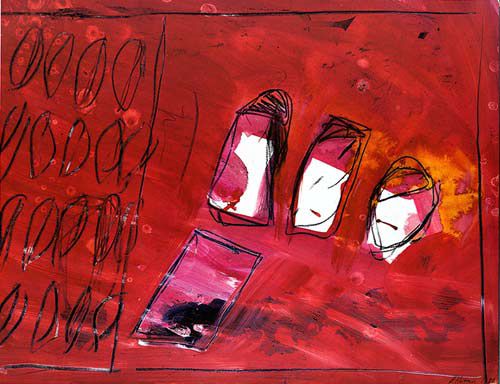

Son travail de peintre, Daniel Humair le mène désormais dans une liberté absolue, sans a-priori, sans calcul préalable, dans la pulsion imaginative. Son instinct installe ses graffitis sur son espace de jeu ( comme il joue de la musique, Daniel Humair joue de la peinture ). Au gré de sa fantaisie - on nomme ainsi l’imagination en anglais - il place sur sa feuille de papier ses briques multiformes et si particulières qui vont construire un paysage sans référence et sans ressemblance. Il y jette ses stridences colorées, ses lignes, ses pointillés, ses points et ses traces.

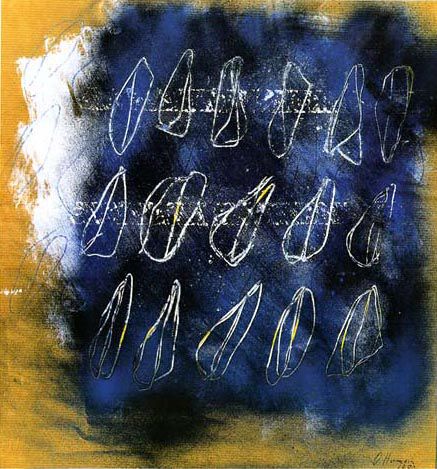

L’ imagerie de Daniel Humair propose un catalogue de formes que l’on pourrait nommer mais qui, à bien y regarder, résistent finalement à toute définition. Comme d’ailleurs sous son crayon, dans leur tracé, elles échappent à toutes les figures et toutes les typologies du dessin classique ou industriel. La ligne, vive, tendue, animée, habitée, n’y est jamais géométrique. Les formes sont toujours imparfaites, mouvantes. Approchons de ces signes « à caractère ludique : marelles, serpentins, accordéons, boites - ou organiques, parfois lettres, chiffres, noms » déjà répertoriés par la critique d’art, Suzanne Pagé. On pourrait ajouter : cercles, tubes, lingots, pavés, gradins, claviers, croissants, plumes, écailles … et bien d’autres encore. Mais sous chacune de ces allusions graphiques, comme l’avait fait Magritte sous son portrait d’une bouffarde : « Ceci n’est pas une pipe », Daniel Humair pourrait inscrire : « Ceci n’est pas une boite, pas un triangle, pas un cercle… » Jamais ces formes ne sont finies, fignolées, chichiteuses… elles débutent et puis s’oublient, elles naissent et meurent en même temps, ne laissant d’elles qu’un fantôme, leur trace. Elles sont ce qu’elles sont et pourraient tout autant de pas l’être, apparues d’avantage pour apporter leur touche formelle que pour signifier, indiquer leur existence. Dans l’alphabet de Rimbaud : « A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles… », les voyelles sont des couleurs. Ici, le triangle est une évocation, un parfum, une mémoire. D’autant que, s’il leur arrive parfois être présentes seules, ces formes ne sont jamais mises en majesté, traitées pour elles-mêmes, comme dans un tableau de Claude Viallat où l’à plat est valorisé, travaillé. Ici, leur fonction est spatiale. L’une se situe et existe par rapport à une autre. L’une est plus marquée, plus puissante qu’une autre, elle-même s’affichant dans un rapport ambivalent avec celles qu’elle côtoie. Et ces formes s’inscrivent s’il le faut par rafales. Semblables et différentes. Dans une kyrielle qui génère du coup une nouvelle forme complexe et une interrogation renouvelée sur leur signification. Car chacun de ces éléments - inscrits ensemble dans leur confrontation - raconte une histoire, un conflit, une aventure… se révèle hors du champ du discours. ( Sinon, pourquoi peindre si l’on peut dire ? ). Pour faire savant, et pour reprendre une distinction héritée de Platon et d’Aristote, on pourrait avancer que ces formes appartiennent au domaine de la « diégèse » qui est celui de la narration, et non pas de la « mimésis » qui est celui de la représentation. Daniel Humair ne dessine pas une scène figée, il raconte un moment et c’est en ce sens que pour expliquer son art il parle lui-même d’ « abstraction narrative ». À chacun le plaisir de se raconter l’histoire…

Zoomons sur le tableau. Aucune surface n’est plus empreinte de données expressives que celle d’une œuvre de Daniel Humair. La terre, vue du ciel, livre à l’astronaute sur la voie du retour les secrets de ses agencements géographiques. Du plus haut des cieux, ce fin trait de crayon scintillant est un fleuve. Cette large touche de pinceau verte et mordorée révèle, à l’approche, des plaines cultivées agitées par le vent; cette bâche gris perle est un océan aux vagues rugissantes… Chez Daniel Humair, de grands cernes blancs délimitent des figures qui se maintiennent l’une par rapport à l’autre dans un état de tension. Ces cernes ne demeurent jamais intacts. Pas plus que les plans interstitiels, créés par action ou par omission. Les uns et les autres reçoivent l’onction de nappes de couleurs, la blessure de griffes, la marque d’une attention musclée. L’artiste de Lascaux, celui de Pech-Merle, d’Altamira ou de la grotte Chauvet… mariait ainsi son dessin, son dessein, avec l’offre rugueuse et originelle, les accidents de la paroi rupestre.

Sabrées, balafrées, réveillées par les gifles que l’artiste leur inflige, ces œuvres, toujours issue de la technique du monotype, nées d’abord du souvenir que l’impression a laissé sur le papier, inscrivent dans leur chair une multiple mémoire, une indication temporelle. De même que ces parchemins antiques grattés par les moines du Moyen-Àge pour une nouvelle utilisation qui révèlent, mille ans plus tard, à l’examen minutieux, les strates et les signes que le temps avait enfouis.

Chaque œuvre de Daniel Humair est un territoire affirmé, maîtrisé, approprié et devient, dans sa liberté, un cosmos. Une gravité pluridimensionnelle y maintient à distance les éléments surgis du chaos originel. Une architecture démiurgique y installe un paysage fracturé dans les rythmes d’une musique céleste aux tonalités et aux accents, parfois, de tragédie. De tableau en tableau, s’est construit au fil des décennies un univers qui n’a pas son pareil dans le monde de l’art. Cette oeuvre n’est réductible à aucune de celles que le marché ou le panorama des galeries propose. Elle ne se classe dans aucune école, dans aucune lignée dans aucune famille. Et si un petit bout du museau ou de la queue du chat ( un graffiti, une couleur, un geste… ) se faufile ici ou là que l’on pourrait rapprocher du travail d’un autre maître, c’est aussitôt pour renvoyer l’œuvre de Daniel Humair, par sa spécificité et son originalité, à elle même et

à ses propres codes. C’est cela qui signe le talent d’un grand artiste. Il a conquis sereinement son écriture. Peut-on douter que son oeuvre marque son temps et l’histoire de l’art ? J.B

DANIEL HUMAIR

PAR LUI MÊME

( Interview de Jacques Bouzerand)

QUAND JE JOUAIS DU TAMBOUR.

Je suis né à Genève dans une famille modeste et unie. Mon père était préparateur en pharmacie, ma mère, venue du Jura bernois de langue française, restait à la maison pour s’occuper du foyer. Elle était folle des fanfares et des sociétés de musique qui offraient alors un portail pour l’enseignement musical. Entendre le tambour, lui faisait monter des larmes aux yeux… C’est par la fanfare que la musique est venue à elle. Et du coup, à moi… A Genève il y avait ainsi beaucoup d’ orchestres civils ou militaires qui jouaient dans des kiosques, dans les fêtes. Quand j’étais tout petit, des soldats helvétiques stationnés dans le village de ma gran-mère, m’avaient offert un petit tambour en métal sur lequel je tapais volontiers. A six ou sept ans, la musique, est devenue pour moi une occupation complémentaire à mes études. Pour faire plaisir à ma mère, j’ai débuté comme apprenti tambour dans une fanfare, « L’Ondine genevoise »… Nous jouions des marches militaires dans la cour de l’école. Maman était ravie. J’étais costumé en marin suisse, avec un béret à gros pompon. Et comme j’étais très mignon dans mon costume, j’ai même été choisi pour offrir des fleurs à la fille du général de Gaulle à l’occasion d’un mariage à Genève… Mais, côté musicalité, ça laissait vraiment à désirer. Les dirigeants de la fanfare ne me trouvaient pas très performant au tambour. Alors ces messieurs m’ont donné d’autres chances : ils m’ont mis à la clarinette, puis au hautbois. Peine perdue. Ils ne m’ont plus confié d’ instrument. Tout le monde a jugé que je n’étais pas du tout doué pour la musique et que cela ne m’intéressait… Je me suis tourné alors tourné vers le sport, le football, le basket, puis la boxe…où j’avais manifestement plus de dispositions.

LA DÉCOUVERTE DU DESSIN

Le goût pour le dessin, la peinture, l’image, m’ est venu très naturellement. Tout à côté de chez nous, était installée la fabrique Caran d’Ache de crayons et craies de couleur. Un jour, après une visite scolaire, j’ai acheté des crayons Néocolor, des sortes de craies grasses qui venaient d’être inventées et un jeu de cartes postales représentant des tableaux de Picasso et de Juan Gris qui devinrent dès lors et pour quelque temps mes seules références esthétiques. C’était quand même très novateur par rapport aux goûts de mes parents qui n’avaient aucune culture artistique. Leur oeil était pourtant assez sûr : les tableaux accrochés aux murs de notre maison étaient loin d’être mauvais…

J’ai commencé à reproduire ces cartes postales. Scrupuleusement et sans grande difficulté. Puis je me suis mis à dessiner de moi-même divers objets ou des paysages. L’un d’eux avait ma prédilection : c’étaient des chariots remplis de foin stationnés dans une rue entre deux immeubles avec un arbre au fond. J’en ai dessiné beaucoup de semblables. Va savoir pourquoi ! J’aimais bien aussi représenter des poissons ou inventer toutes sortes d’animalcules microscopiques et colorés… Ma chambre, où je travaillais, était éclairée par une petite fenêtre tout à côté de mon bureau. Pour qu’on ne me voie pas dessiner depuis l’extérieur, j’ai réalisé sur le vitrage une sorte de vitrail avec ces craies grasses. Cela a été ma première œuvre abstraite. J’y ai pris goût et je me suis mis à inventer de nouvelles formes. Mon inspiration, je la puisais surtout dans le monde aquatique. Elle se traduisait dans une sorte de « feu aquatique » où la lumière était plus chaude que le nimbe d’eau qui entourait les formes. Un bouillonnement assez proche finalement de l’Art brut.

LE VIRUS DU JAZZ

En grandissant, je suis devenu plus sensible à la musique. Il ne faut pas exagérer, ce n’était que de la musique populaire, celle qu’on entendait à la radio. J’étais fan de Piaf, d’Aznavour, de Trenet, de bien d’autres. Des Compagnons de la chanson par exemple, … « Les Trois cloches » ? j’adorais… Et puis un jour chez un copain, j’ai entendu un disque de Mezz Mezzrow : « Royal garden blues ». Cela a été le coup de foudre. A 15 ans, 15 ans et demi, terminé le dessin, la couleur, j’ai basculé corps et âme dans la musique. J’avais attrapé la rage du jazz qui ne m’a plus jamais quitté depuis. Et qui ne m’a jamais déçu. Je n’écoutais plus que des disques de musique Nouvelle-Orléans. Plus précisément c’est le virus de la batterie qui m’a gagné. A la maison, je tapais avec des fourchettes sur tous les meubles qui finissaient par être sévèrement marqués… On m’appelait « Fourchette ». Du coup mes parents, qui ont compris que c’était une réelle passion, m’ont acheté une vraie batterie. Finie la batterie de cuisine…

J’ ai commencé ainsi à jouer avec un instrument de professionnel. Et je suis devenu batteur de jazz. Je jouais le samedi et le dimanche avec Michel Soutter ( qui deviendra metteur en scène ). J’ai ainsi embrayé vers le jazz professionnel via un petit orchestre de bal . J’y tenais, bien sûr, la batterie … Et de cette façon je me suis amélioré sur le tas. Sans me vanter, je suis même devenu très bon… À 16 / 17 ans j’ai raflé tous les prix au Festival de Jazz de Zürich.

Et j’ai acquis ainsi une notoriété nationale… En Suisse d’abord, Où j’ai pu jouer aussitôt dans des clubs dansant avec des musiciens de très haut niveau comme Don Byas, Guy Laffitte, Stéphane Grapelli… Et à mes 18 ans, j’ai quitté la maison.

Je suis parti pour la Suède avec un orchestre plus jazz et là j’ai pu entendre les plus grands musiciens. Ensuite, en 1958, j’ai été embauché à Bruxelles, au moment de l’Exposition Universelle, à la fois dans une boite de jazz : « La Rose noire », et par la station de télévision américaine CBS : il s’agissait, dans la journée, avec d’autres musiciens de faire des démonstrations pour la télévision couleur dans le pavillon américain : c’étaient tout simplement des prestations musicales télé-diffusées et des jam sessions avec des grands solistes américains…

Ma bonne renommée musicale m’a entraîné à Paris où ma réputation commençait à percer. .. Lorsque j’y suis arrivé, j’ai travaillé immédiatement au « Club Saint-Germain », rue Saint-Benoît, ou « Au chat qui pêche », les temples du jazz des années 50-60, avec Barney Wilen, Martial Solal, René Urtreger… Et j’y suis resté des années. C’était l’époque où les Américains venaient volontiers à Paris pour échapper aux problèmes raciaux qui étaient encore très vifs aus États-Unis. A Paris, ils étaient accueillis comme des dieux, toutes les filles leur sautaient dans les bras... Et , c’est dans ce contexte que j’ai joué avec tous les plus grands : Lucky Thompson, Kenny Dorham, Bud Powell, Oscar Petitford, Chet Baker ou Eric Dolphy…

LA PEINTURE COMME UNE DROGUE

La peinture n’était à ce moment là plus du tout une de mes préoccupations. Je suis parti en tournée en France avec Martial Solal, pour les Jeunesses musicales de France, les JMF. En fin d’après-midi ou bien le soir, lorsque les répétitions et les sessions de jazz étaient terminées, je me retrouvais assez seul dans ma chambre d’hôtel. Comment fonctionner sans alcool ( j’étais sobre ), sans drogue ( j’étais clean ), dans le petit univers du jazz ? Il me fallait un dérivatif. Ma drogue à moi, ce sera la peinture. Voilà comment : un jour, à Aix-en Provence, me promenant en ville, j’ai aperçu dans une devanture une sculpture de Jouve, un céramiste dont je n’avais jamais entendu parler, qui figurait un « Don Quichotte » en ferraille monté avec des rouages d’horlogerie. Cette statue m’a plu d’emblée, je l’ai achetée et puis j’en ai parlé à mes copains de musique. Le hasard tenant bien sa partition, il s’est trouvé que le père d’un de mes amis musiciens était précisément le sculpteur Jouve. Cet ami m’a conduit chez son père, m’a fait visiter son atelier et j’ai trouvé là une ambiance, une musique du lieu, des odeurs de peinture qui m’ont saisi et séduit. J’ai pris aussitôt goût pour les ateliers d’artistes. Après, j’en ai visité plein d’autres avec les mêmes sensations... Celui de Jean Berthier, celui de Harry Kramer qui m’a conseillé de rencontrer Alan Davie, ce que j’ai pu réaliser plus tard… Alors j’ai recommencé à dessiner. D’abord avec des stylos-bille sur des feuilles de papiers. Puis avec des crayons de couleur. Puis je suis passé à la peinture… Et je n’ai plus lâché la rampe .

PAS DE FRONTIÈRE ENTRE LES STYLES

Musique d’un côté, dessin et peinture de l’autre, j’ai peu à peu trouvé mon équilibre, ma place. Et j’ai pu répartir mon ego. Réussir en musique, dépasser les autres, devenir le premier, n’était pas mon ambition : mon but était de faire la plus belle musique possible. D’un autre côté j’avais aussi un urgent besoin de peindre. Mais je n’étais pas affamé. La musique me nourrissait. Je n’étais pas obligé de vivre de ma peinture. Je pouvais, je devais mener de front ces deux activités… C’était mon plaisir, ma vie. L’art me passionnait déjà. Je ne ratais aucune exposition. Je me suis toujours tenu au courant des mouvements internationaux. J’aimais et j’aime toujours aussi être entouré de la peinture des autres. De la peinture que j’aime. J’aime les peintres qui racontent une histoire.

J’aime beaucoup Tapiès, Alan Davie…Pincemin ; Alechinsky ; Jim Dine ; Jasper Johns ; Maryan ; Twombly ; Klein ; Voss ; Rancillac ; Arnal ; Autard ; Jeff Koons ; Télémaque ; Plensa ; Schnabel, et tant d’autres…

J’aime Lascaux ; l’art brut ; les peintres accidentels... La texture des graffitis… Les photos de graffitis de Denis Hopper. Les choses où ça déborde, où il y a une certaine folie… C’est comme dans la musique: je ne suis pas vraiment Rock ‘n Roll. Mais je peux apprécier. Tout est affaire de qualité de l’art. En réalité, je n’établis pas de différence entre mettons Jeff Koon et Cy Twombly qui a été un des grands chocs de ma vie. En 1964, j’ai acheté un dessin de 30 cm x 30 cm qui m’a toujours accompagné. Ce dessin de Twombly m’apparaissait comme une zone à ne pas approcher, un « nomansland ». Un territoire interdit parce que déjà occupé – et comment -. Après Twombly, et sur ce terrain, on ne pouvait plus surprendre. J’aime aussi les artistes qui recommencent, longtemps après, avec leur acquis d’aujourd’hui, des œuvres qui appartiennent à leur florilège. C’est le cas de Jim Dine qui parvient à transporter sa peinture, ses peintures dans toutes les situations possible ; qui a le culot de le tenter, de le faire et de le réussir.

Avec des gens plus raisonnés, plus raisonnables comme Serge Poliakoff, je suis moins dans mon univers. Cela ne raconte pas assez d’histoire. C’est trop académique. C’est de la « peinture » avec l’exploitation de ce qu’est la peinture. L’abstrait prend trop de place par rapport à la narration.

Chez Soulages, en revanche, le classicisme est devenu une ambiguïté. Et c’est ce qui me plaît.

Chez moi, il n’ y a au mur aucune peinture de moi : j’aime trop l’art des autres. La peinture ce sont des territoires occupés. « L’art contemporain, me disait un jour Pierre Nahon, ce sont des cases à remplir ». De toutes petites cases. Et ce qui est fait est fait. Il n’y a plus à le refaire. Mais tu peux trouver ta place dans le petit détail, le petit pas en avant.

Comme dans le jazz où le plus mauvais batteur fait toujours quelque chose que tu ne sais pas faire. On apprend beaucoup aussi des « mauvais » peintres et des « mauvaises » tendances. En réalité, je pense qu’il n’ y a pas de frontières de styles.

DISONS : « ABSTRACTION NARRATIVE »

Il s’agissait pour moi de m’approprier les formes existantes, celles qui ont saturé l’art contemporain. Et de les faire miennes. De les mettre dans ma pâte, dans mes cordes. Je me suis trouvé dans la même difficulté qu’un saxophoniste d’aujourd’hui qui a été nourri, gorgé de John Coltrane, de Sonny Rollins, Charlie Parker…et qui veut sortir de leur influence sans pour autant les nier. On ne peut en sortir qu’ayant analysé l’œuvre de ces géants. De même pour la peinture. Quand je peins, j’ai comme un radar qui me prévient dès que j’aborde un territoire occupé par un autre artiste.

Chacune de mes oeuvres raconte une scène, une scénette, un instantané que j’anime avec mes marionnettes, mes formes, qui sont des éléments en mouvement, figés, stoppés à un moment dans leur élan. Ces éléments sont des formes « perverties ». Je parle parfois d’ « abstraction-narrative ». Je raconte des histoires avec des formes – un carré, un triangle, un tube…- qui n’ont pas assez d’intérêt pour être citées telles quelles, dans leur version « non-pervertie ». Mes formes aspirent à la dérision et l’incluent. Je ne peins pas des boîtes, des triangles, etc… mais, plus exactement, des boîtes, des triangles, etc. se promènent dans mes tableaux. Il ne s’agit pas de concepts de boîtes, de triangles, de cercles mais de ce à quoi on aboutit en les réalisant. Je ne veux pas me cantonner dans une seule façon de voir l’image.

Ce qui importe pour moi, c’est la mise en place des formes et la tension que ces formes provoquent dans l’espace. Mise en place, tension, équilibre des propositions voilà trois points communs entre le jazz et la peinture.

PERVERTIR LES FORMES

Il faut domestiquer des éléments qui appartiennent à tout le monde et les « pervertir » à sa guise. J’ai ainsi constitué peu à peu mon alphabet. Cet alphabet, ma boîte à outils, je le restreins de plus en plus. Ce n’est pas une règle, mais un fait. Parfois, d’ailleurs, j’y en ajoute d’autres. Des formes peuvent naître d’un graffiti griffonné sur le carnet à côté du téléphone. Elles peuvent ressembler à ce que font les enfants quand ils essaient maladroitement de reproduire quelque chose. Il faut apprendre à dessiner consciemment ce que l’on fait inconsciemment. Mon imagination commande.

Mes formes sont toujours les mêmes et jamais les mêmes. Des estrades, des tubes , des boîtes ouvertes… qui acceptent des variations à l’infini. Si on fait deux ronds à main levée, ils ne seront jamais parfaitement identiques. Il y a toujours une petite différence et des variations dans les positions dans l’espace… Sur mes toiles, il y a toujours des formes qui sortent, qui ouvrent des portes de sortie pour l’imaginaire.

Mes formes les plus fréquentes, ce sont : le rond, le carré, le triangle, le tube, la croix… La Croix, chez moi est une croix molle qui me renverrait un peu à l’univers, tout en mollesse forte, en souplesse dense, sans angle aride des Boli Dogons du Mali dont je suis admiratif. Tout y dégage une impression de lourdeur sans pesanteur, de plénitude habitée… Le thème de la Croix a été exploité et surexploité par des centaines d’artistes. Si on veut s’en servir, il faut trouver quelque chose d’autre, quelque chose qui n’ait pas encore été imaginé ou tracé. C’est une des difficultés de l’artiste. La couleur vient après. Elle est destinée à définir des champs et à accorder des priorités.

AU COMMENCEMENT, LE MONOTYPE

Mon travail passe par le monotype. Tous mes travaux sont faits ainsi par des empreintes que j’inscris d’abord sur une base acrylique passée assez brutalement sur des feuilles de plastique mou. Je trace violemment mon dessin sur ce support. C’est cela qui donne leur caractère à mes images. Ce n’est pas du dessin léché. Le beau dessin, je ne sais pas ce que c’est. Je préfère le dessin maladroit, le dessin fait de la main gauche… Sur ce support je mets en place mes éléments avec des « terrains d’atterrissage, des éléments en réserve.

Après, il y a l’impression sur un papier lisse. Je ne travaille pratiquement que sur papier. Des papiers qui peuvent être marouflés sur toile. Tout compte : la texture du papier, une couleur préliminaire que je peux poser sur le papier ; l’épaisseur du trait ; le geste d’impression… et j’aime obtenir une « image surprise » que je retravaille. Je veux que chaque endroit, chaque centimètre carré, de mon tableau soit de la peinture aboutie.

COMMENT JE TRAVAILLE

I ) Je prends un support, feuille de plastique ou autre matériau qui refuse la peinture : : du verre, du papier huilé… J’enduis cette surface d’un enduit noir acrylique (Liquitex basic) ou bleu qu’au besoin je rends plus épais avec de la pâte à empâter. Cette opération implique des rythmes…

II) Sur ce revêtement, avec un instrument pointu, un crayon fin, je dessine ou plutôt j’indique une texture. Phase très importante : lorsqu’on passera à l’impression ( par la pression à la main ) tout va dépendre 1) de la texture, de la fluidité de la matière enregistrée par le support. 2) de la pression que je vais exercer – toujours à la main - sur ce support. A la différence de l’estampe qui suppose une régularité – une mécanicité – du tirage. Chez moi, chaque œuvre naît de la disparition de ce support, de son absorption par le papier.

III) Ensuite, avec un crayon plus gros, je réalise, le dessin définitif, les silhouettes cernées, noir sur noir, creusés dans l’empâtement. Je trace des graffitis, des formes, que j’essaie d’équilibrer en laissant le hasard jouer son jeu. Le dessin se fait en creusant. Comme lorsqu’on grave avec une pointe sèche sur la plaque de cuivre. On enlève de la matière. Du coup, le dessin de la forme est défini par un trait en creux. A l’impression, cela deviendra un cerne blanc qui laissera paraître les éventuelles traces préliminaires, des couleurs par exemple, déposées au préalable sur le papier. Ces cernes blancs, les creux que j’ai provoqués, permettront ensuite la coloration au pinceau.

IV ) La phase suivante est celle de l’impression. Je pose le papier que je veux enduire sur le support que j’ai préparé comme on a dit. Et sur ce papier , sans le bouger, je pratique une pression générale mais avec des intensités variables selon l’endroit. Ou bien en appuyant au dos, avec la main ou avec un crayon, j’imprime sur le dos du papier une impression plus ou moins intense ici ou là… Ainsi peuvent naître sous le crayon des cernes, des formes …qui deviennent prévalant sur les fantômes de la trame.

V ) Puis j’examine la planche obtenue ou ce monotype avec ses accidents, les gouttes de peinture qui ont pu s’écraser ici, s’élargir là… Il faut domestiquer l’obstacle, l’accident « accidentel », non pressenti. Avec un pinceau, je travaille l’intensité des formes que je souhaite soit mettre en avant, soit minimiser. Mais j’évite toujours que l’on sente le trait de pinceau. Je peux aussi diminuer certains effets en estompant avec un chiffon, en diminuant tel ou tel effet… Enfin je passe à la couleur, aux couleurs. D’un trait. Parfois si le fond est trop chargé je passe plus de blanc au pinceau à cet endroit. Et je peux également ajouter ici ou là un trait de crayon pour amplifier les vibrations. Quand je colore, je fais monter ou j’enfonce certaines choses que je laisse ou que je recouvre de peinture. Je prends le contrôle des taches, des accidents, de l’aléatoire. Je reprends à mon compte toute la surface sans rien laisser qui ne soit « peint », c’est à dire décidé, maîtrisé, voulu. J’aboutis à un travail lisse, sans texture. C’est le contraire de la tapisserie où l’on simplifie, simplifie et simplifie encore… Je fais en sorte dans mon travail que toute étape demeure perceptible. Par des éléments parfois presque insignifiants mais qui restent présents ne serait ce que par contraste. La vibration reste.

COMME A LA BOXE , AU JUDO, AU SABRE..

Ce passage par le monotype a une raison majeure : Je ne veux pas détériorer sciemment mon espace en fonction d’un genre, d’un style… Je le fais avec mes vibrations personnelles, avec ma façon de tenir le crayon. Il n’y a pas de règle prédéfinie. Chaque artiste a son dessin. Un dessin exige une technique. J’évite autant que possible le dessin direct. D’autres peintres abstraits ont aussi « perverti » le trait en faisant appel à des instruments spécifiques : des brosses, des crayon à bille, des bâtons, des racloirs… et leur intervention est alors déterminée par le cerveau et par la main plus que par la sensibilité, l’instinct. Mon dessin, tel que je le souhaite, nécessite la technique que j’ai choisie ( au moins pour le moment ). J’ai derrière moi 40 ou 50 ans de dessin rapide dans l’exécution des formes, des séries de signes faites à toute vitesse. Dans le réflexe. C’est comme dans la boxe, le judo, le sabre… Vitesse et précipitation créent des accidents, donnent sa vigueur et sa personnalité au dessin. C’est ma façon de me casser la gueule.

.

La crispation de mon espace est toute dans l’aventure du trait. Dans le cerne blanc qui est un choix. Je brouille l’image. J’établis une surface animée; je tiens beaucoup au premier jet où le papier joue avec ou contre moi. Dans une image il y a toujours du jeu qui laisse la place à d’infinies variations. L’intérêt du procédé est de marier immédiatement la forme et le fond. Je suis maître de la hiérarchie. Je prends la mesure des propositions offertes par le monotype, -propositions de formes, d’accidents - d’où je tire une œuvre improvisée. Tout réagit toujours de manière différente. Comme dans la musique où un morceau est toujours joué différemment.

Je suis passionné par l’utilisation du cerne pour définir et hiérarchiser les formes. Alechinsky a sa façon de dessiner des cernes et de faire déborder la couleur par-dessus. Tantôt c’est la couleur, tantôt c’est le cerne qui définit la forme. Alan Davie tournait autour d’une forme qu’il rendait plus présente par le cerne noir… Mon cerne, obtenu par la gravure du support, s’inscrit en vide. D’où l’importance pour moi de ce vide qui octroie à la forme sa présence. La mise en scène de mon dessin tient essentiellement dans la force du cerne qui ne fonctionne de manière musclée que dans son jeu avec la peinture. Le cerne sépare la forme du fond ( au sens physique) qui est agité. Il crée autour de la forme une zone de repos et la rend plus évidente. C’est, autrement dit, un lieu de liaison et de séparation, non pas neutre mais autonome, entre la texture d’atterrissage et l’ovni qui vient s’y poser.

Tout cela c’est la cuisine du peintre. Cela ressemble bien à de la cuisine que doit présider un subtil équilibre. Cette forme de travail n’existe pas dans le classique. On est plutôt plus proche du jazz où l’on reste toujours indépendant par rapport au sujet. Et dans lequel on garde la maîtrise des longueurs, des intensités, des variations… C’est tout le temps un jeu.

MA PROBLÉMATIQUE DE PEINTRE

Je suis hors « fashion ». Je ne me retrouve pas dans les façons de travailler de la plupart des artistes à la mode. Ce qui m’intéresse toujours c’est une problématique de peintre qui fut la problématique des artistes de Lascaux ou même d’avant. Ce qui motive et anime mon travail c’est le signe, son altération, son grignotage par le temps… Tout le contraire du clean, de l’image plate dans sa texture qui est devenue une sorte d’obligation pour beaucoup d’artistes contemporains. C’est lié, en ce qui les concerne, à l’utilisation de l’ordinateur qui cadre, ébarbe, normalise, norme…mais cela ne permet pas à l’image de vibrer. Mes images n’ont de puissance que si le territoire sur lequel je les fixe est aussi sensible, flexible, vibratile, que mes formes elles-mêmes.

Où je suis alors ?? Abstrait ? Expressionniste ? Dans la lignée de Cobra ? Ailleurs ? Cela me serait très difficile de le dire. Tout ce que je sais, c’est que j’ai un besoin irrépressible de la peinture. Et pour moi ça ne fonctionne que si tout vibre. On peut voir là un lien avec mon autre métier, celui de percussionniste. Dans la musique et notamment dans le jazz, ce qui compte et fait la différence c’est la longueur d’un son, la tenue, la persistance, la vibration d’une note, le collage d’une note avec la percussion… De même que dans la cuisine où le goût vient de l’arrangement des notes de base que sont le sucré, l’amer, le salé, le croquant, le mou, le sec, le moelleux… C’est plus qu’un équilibre assis ou confortablement calé, le travail attentif d’un équilibriste qui risque à tout instant d’être remis en question.

Dans la musique, dans ma musique, le jazz, il y a aussi le réflexe de faire fonctionner deux oppositions. Il s’agit toujours de remplir des cases vides et surtout pas de rajouter des cases semblables. Même si cet apport, cette inclusion est servile, mise à disposition de ce qui précède ou va suivre, tout en conservant sa qualité de contraste.

Dans le jazz, on simplifie de plus en plus, on vire l’accessoire. On travaille d’avantage sous forme de blocs. Mais dans ces blocs, ça vit, ça grouille. Dans les propositions où le tempo est plus abstrait, l’architecture est moins téléphonée. Le jazz n’a plus la fonction danse des années 50. De même dans la peinture, le souci de « bien rendu » n’est valable que s’il fait vibrer la peinture. Je dirais : il faut peindre juste plutôt que bien peindre. Je suis plus atelier qu’université… J’essaie de ne pas faire de la peinture à l’excès, de la décoration, du « joli » . De ne pas fabriquer des œuvres conçues pour un effet immédiat qui se classent dans un genre, des produits. Je produis beaucoup mais pas des produits. J’essaie toujours de travailler pour me surprendre. Je m’efforce chaque fois de résoudre un problème. Le premier pari, c’est la texture de la texture posée sur le support ( y a t-il trop de noir, le mélange est-il trop épais, trop fluide ?) et aussi, la réaction de la prise en charge de l’encrage par le papier.

Ma palette n’est pas dans la tradition « française », mais plutôt dans l’univers americano-plastique. Le néon m’attire plus que le Louvre. Le « bon goût » de l’artistiquement correct n’est pas ma priorité. Ni mon but. Explorer l’excentricité ce n’est pas avoir mauvais goût. Mais il ne faut pas le faire exprès. J’ai une approche instinctive de l’art. Quand je lance une tentative, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner à 100%, mais je sais que ça va m’amener quelque part. Un premier jet n’est jamais satisfaisant pour moi. L’image aboutie ne m’intéresse que si elle est le fruit de stades accidentels et créatifs. La première surprise, c’est quand je lève le papier. Je n’ai encore qu’une vague idée de ce que ça va être ; j’ai des choix à faire. Les accidents se produisent toujours ailleurs que là où l’on pense qu’ils vont se produire ou qu’ils se sont produits.

MON VOCABULAIRE ET MES PHRASES

Je fais ma peinture. C’est mon vocabulaire que j’ai traité et maltraité. Des formes, il y en a quinze, vingt, trente… en réalité il y en a peut-être deux mille. Car elles forment des phrases. Je ne suis pas au bout de l’aventure de l’ambiguïté de mon travail.

Ma forme d’expression, c’est celle-là, c’est celle qui me vient. Pour faire autre chose je devrais me forcer artificiellement. Sinon ce serait une tentative d’aller vers un autre… commerce. Je connais bien évidemment les biais, les cheminements pour aboutir à une œuvre qui serait différente. Mais comme en cuisine, il y a un moment où on sent que sa cuisine est bonne. Des biais, il y en a comme ceux de Vasarely et du géométrisme, ceux du du blanc sur blanc, celui de Viala qui travaille avec une seule forme et qui y réussit parfaitement. Mais ce leitmotiv d’une seule forme, ne me suffit pas. Dans mon travail, une petite zébrure, un trait que j’ajoute, une couleur, une bavure... me paraissent indispensables. J’ai un palais visuel et j’ai besoin d’avoir une satisfaction de longueur en bouche. Si un jour ma peinture changeait ce serait par un phénomène complètement naturel et devenu obligatoire pour mes sensations et ma santé mentale. D’avoir une immense curiosité et une parfaite connaissance du travail des autres me permet de rester dans mon travail ; et de mieux fonctionner dans mon univers de cohabitations.

L’IMAGE DOIT SE MÉRITER

L’image, il ne faut pas qu’on la découvre d’un seul coup. Elle doit se mériter. En réalité ce ne sont pas des images, (sages comme des images). Une image ça se regarde vite. Dans mon travail il faut que le temps intervienne. Il faut qu’il y ait des clés, un cycle… Une œuvre, ça commence par un besoin irrésistible de peindre. Un besoin d’aller au charbon, d’aller dans le fournil. La forme dépend de la taille du support. Mes supports, je les choisis par cycles. Je travaille, d’ordinaire sur des pièces singulières. Mais il peut m’arriver d’imaginer une série d’images accrochée au mur comme une seule pièce. Cela peut arriver quand une pièce est bien sortie et que j’aimerais faire des variantes. On part d’un certain point et on y revient sans marcher systématiquement sur ses pas.

Il y a souvent une similitude entre les œuvres, qui peuvent être très proches les unes des autres. Mais chacune demeure unique et doit fonctionner individuellement.

COMMENT JE JUGE MON TRAVAIL

En peinture comme en musique, j’ai une énorme humilité quant à l’importance de nos activités. Mais il ne faut jamais minimiser ce que l’on peut obtenir en faisant un effort. En musique, il faut rester à sa place et c’est relativement facile de trouver sa place parmi les autres musiciens. Il y a en effet le côté fonctionnel de la batterie qui n’est pas à un degré systématique. J’essaie toujours d’arriver par la porte par laquelle on ne pense pas que je vais arriver. La fonction, si elle n’est pas créative, n’a pas d’intérêt.

Un orchestre, c’est comme un plat cuisiné. Organisé par plusieurs fonctions. Chaque ingrédient a sa raison d’être. C’est le mix qui fait la qualité du produit. La batterie peut être acidulée. Elle ne doit pas être perturbatrice. Il faut trouver sa place.

L’ajout d’un son doit permettre d’ouvrir le prisme des couleurs de l’orchestre. Pas besoin que cette intervention soit violente ou de premier plan. La coloration, en musique, peut venir de derrière. De même qu’en peinture, un jus peut transformer une œuvre.

Je peux avoir une attitude de cuisinier. Ma cuisine est d’abord ma propre satisfaction. Je n’ai pas de rapport artiste/client. Quand je joue de la musique, je joue pour d’autres artistes qui sont sur scène avec moi.

Dans la musique, le musicien est toujours en représentation.

En peinture, en revanche, on est dans l’intimité. On est seul. On a plus de liberté. On acquiert une expérience stylistique de la solitude . Quant à moi, je travaille pour ma propre satisfaction. Après, je donne à voir… J’ai essayé d’avoir une fonction de coloriste et j’aime demeurer dans mon univers . Pour moi l’absolu de la peinture, c’est l’identité de la trace. Quand on voit un cm2 de Miro, d’Alechinsky, d’Alan Davie… on identifie toujours le créateur. C’est ça aussi la magie de l’art moderne. J’essaie d’aller de plus en plus dans cette direction. Comme, en musique, la touche de Glenn Gould n’appartient qu’à lui.

Ma notoriété musicale n’a jamais favorisé mon fonctionnement dans le milieu des arts plastiques. Plutôt même au contraire. Mais après cinquante ans d’activité dans ce secteur, je ne souffre plus de la méfiance que des accros du jazz pouvaient ressentir à l’égard du peintre. A l’opposé, des rigoristes de la peinture m’auraient préféré mono disciplinaire… Quant à moi, je profite à plein des sensations – pas toujours si différentes –que m’offre mon aventure personnelle dans ces deux vocations.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 22 autres membres